Aus dem noch ungeschriebenen Roman:

„Ich bin sprachsüchtig“ sagte sie und lächelte verlegen. Er war wieder einmal vorlaut gewesen, hatte sich über die vielen klugen Bücher belustigt, die sie in kleinen Türmen um sich herum auf dem Schreibtisch drapiert hatte wie die frühmittelalterlichen Hochbauten, die zum Schutz vor anrückenden Feinden in die Landschaft gestellt wurden. „Mich hat mal jemand so vorgestellt“, setzte sie noch einmal leise an, um den ungewöhnlichen Ausdruck zu erklären, „es war sehr liebevoll, vor einer kleinen Abendgesellschaft.“

Aber er war schon viel zu sehr in seinem Kampfmodus und konnte das gar nicht mehr richtig hören, wie er manchmal Sätze aufnahm, nur um sie zu widerlegen, um an ihnen einen überflüssigen Streit zu entfachen, gegen sie anzurennen im spitzen Wortgefecht, einem rechthaberischen Gedankenkrieg.

„Sprachsüchtig, aha. Das klingt wie eine Krankheit. Abhängig von Wörtern wie die Junkies von ihren Drogen.“ Aus jedem seiner wuchtigen Angriffe krochen Verletzung und Eifersucht hervor. Wie konnte ein anderer (welcher andere?) sie so genau erkennen – erkennen, ja, das verstand er Weiterlesen

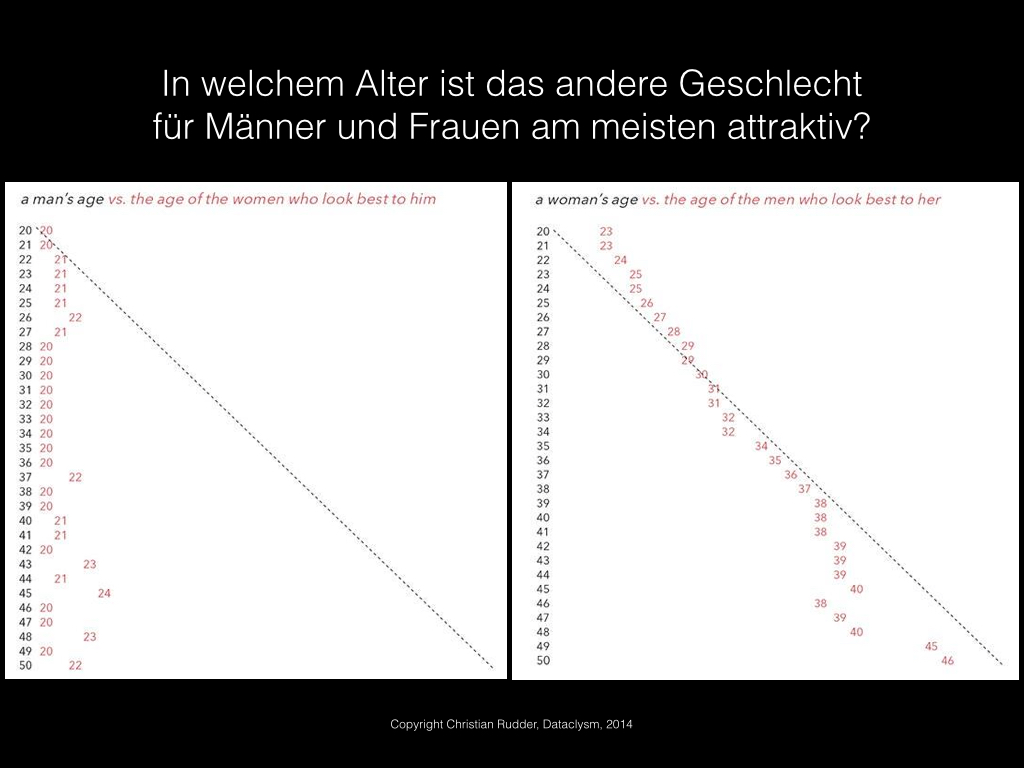

Das Problem: „Sieh mal, deine Mutter und ich, wir sind ja auch nicht von Natur aus alt – also alt auf die Welt gekommen. Und da ist es… , gerade, wenn man jung ist… Das ist ganz natürlich, also das Körperliche. Männer sind… und Frauen auch. Überleg dir das mal. Gerade weil ich es gut mit dir meine. Haben wir uns verstanden?“ (Loriot, Pappa ante portas)

Das Problem: „Sieh mal, deine Mutter und ich, wir sind ja auch nicht von Natur aus alt – also alt auf die Welt gekommen. Und da ist es… , gerade, wenn man jung ist… Das ist ganz natürlich, also das Körperliche. Männer sind… und Frauen auch. Überleg dir das mal. Gerade weil ich es gut mit dir meine. Haben wir uns verstanden?“ (Loriot, Pappa ante portas)