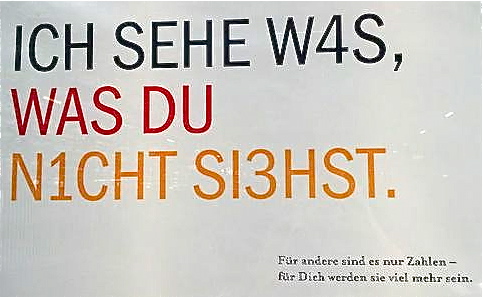

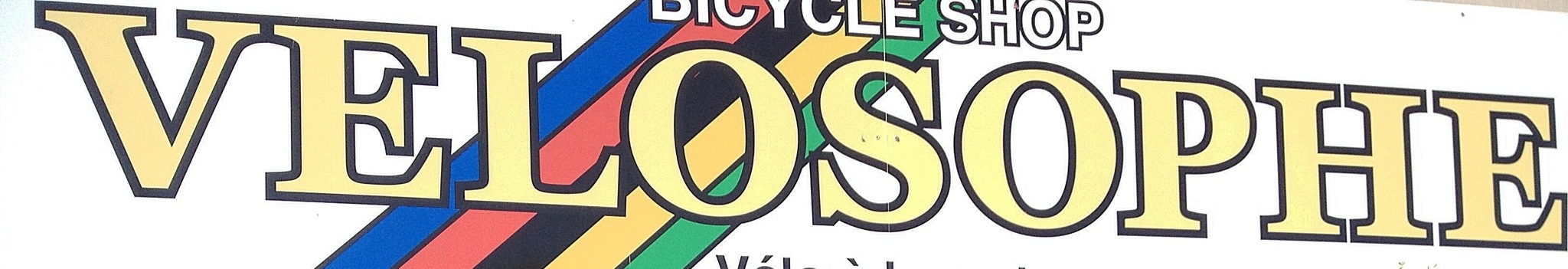

Erst wenn die unvermittelt neugierige Frage: „Was ist das?“ ergänzt wird durch die zweite, tiefer schürfende: „Was bedeutet das?“, darf man auch eine sinnreiche Antwort erwarten. Sinn ist eine Eigenschaft, die über Bedeutung gewonnen wird. Wer ihn entdeckt, stellt dabei zugleich fest, dass es oft mehrere Auslegungsvarianten gibt, dass Verständnis sich nicht beschränkt auf das, was offenkundig vorliegt. Das ist anders als in der einfachen Mathematik. Wo Zahlenreihen prägend sind, verbunden durch Rechenbefehle, mag Eindeutigkeit gefordert sein. Buchstaben hingegen, die aufeinander bezogen sind, verlangen Interpretation, die Anordnung zu einem Wort, die Einordnung eines Worts in den Satz, die Rangordnung von Sätzen in einem Text, die Zuordnung eines Texts zur Lebenswelt. Es sind unterschiedliche Talente. Hier die Technik, Statistiken zu ermitteln, Bilanzen zu lesen, Hierarchien zu bauen, Quoten festzustellen, Wertverluste zu identifieren, auf Chartsignale zu reagieren. Dort die Fähigkeit zu verstehen, zu bestimmen, zu überraschen, versteckt hineinzulegen, geistreich auszulassen, folgerichtig anzudeuten. Wie zwingend das Analytische dennoch auf diese synthetischen Kniffe angewiesen ist und die beiden Welten nicht voneinander zu trennen sind, zeigt die aktuelle Imagekampagne des Instituts der Wirtschaftsprüfer. Sie trägt den Kinderreimtitel „Ich sehe was, was du nicht siehst“* und rechnet mit einer Überbietung dessen, was schlicht nur vor Augen liegt und für jeden sich sofort erschließt. Dabei spielt sie an auf die speziellen Eigenschaften der Zahlenmenschen, Realität rechnerisch abzubilden. Damit aus solchen Ziffernfolgen Kennzahlen werden, also jene Daten, die im Zusammenhang Informationen liefern sollen über ein Unternehmen, ein Produkt, die Monatsleistung eines Mitarbeiters, sind allerdings mehr als nur kalkulatorische Begabungen nötig: das, was viele Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater oder Finanzanalysten vermissen lassen, mehr zu sehen als das Offensichtliche. Auch im Zeitalter automatisierter Mustererkennung aufgrund dramatisch wachsender Rechenleistung ist der Schritt von der digitalen in die analoge Welt einer, der immer noch fußt auf der Fähigkeit, Metaphern zu verstehen und Geschichten zu entfalten, 4L50 G3N4U 4UF D3M KÖNN3N, B31B3 W3LT3N V3R5TÄNDL1CH 4UF31N4ND3R 2U B3213H3N.

Sie trägt den Kinderreimtitel „Ich sehe was, was du nicht siehst“* und rechnet mit einer Überbietung dessen, was schlicht nur vor Augen liegt und für jeden sich sofort erschließt. Dabei spielt sie an auf die speziellen Eigenschaften der Zahlenmenschen, Realität rechnerisch abzubilden. Damit aus solchen Ziffernfolgen Kennzahlen werden, also jene Daten, die im Zusammenhang Informationen liefern sollen über ein Unternehmen, ein Produkt, die Monatsleistung eines Mitarbeiters, sind allerdings mehr als nur kalkulatorische Begabungen nötig: das, was viele Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater oder Finanzanalysten vermissen lassen, mehr zu sehen als das Offensichtliche. Auch im Zeitalter automatisierter Mustererkennung aufgrund dramatisch wachsender Rechenleistung ist der Schritt von der digitalen in die analoge Welt einer, der immer noch fußt auf der Fähigkeit, Metaphern zu verstehen und Geschichten zu entfalten, 4L50 G3N4U 4UF D3M KÖNN3N, B31B3 W3LT3N V3R5TÄNDL1CH 4UF31N4ND3R 2U B3213H3N.

*Niklas Luhmann hat eine Konferenz über die Aktualität der Frankfurter Schule vor Jahren zum Anlass genommen, deren Verständnis von kritischem, also unterscheidendem Denken eine radikalere Form des Erkennens entgegenzuhalten: An das Kinderspiel erinnernd, trägt er unter dem Titel „Ich sehe was, was du nicht siehst“ eine Theorie des Beobachters vor, der seine eigene Voraussetzung – die Unterscheidung, um überhaupt beobachten zu können (dies, und nicht jenes) – nicht für sich präsent hat, also beobachtet. Es ist der blinde Fleck jeder einfachen Erkenntnis.

Sie trägt den Kinderreimtitel „Ich sehe was, was du nicht siehst“* und rechnet mit einer Überbietung dessen, was schlicht nur vor Augen liegt und für jeden sich sofort erschließt. Dabei spielt sie an auf die speziellen Eigenschaften der Zahlenmenschen, Realität rechnerisch abzubilden. Damit aus solchen Ziffernfolgen Kennzahlen werden, also jene Daten, die im Zusammenhang Informationen liefern sollen über ein Unternehmen, ein Produkt, die Monatsleistung eines Mitarbeiters, sind allerdings mehr als nur kalkulatorische Begabungen nötig: das, was viele Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater oder Finanzanalysten vermissen lassen, mehr zu sehen als das Offensichtliche. Auch im Zeitalter automatisierter Mustererkennung aufgrund dramatisch wachsender Rechenleistung ist der Schritt von der digitalen in die analoge Welt einer, der immer noch fußt auf der Fähigkeit, Metaphern zu verstehen und Geschichten zu entfalten, 4L50 G3N4U 4UF D3M KÖNN3N, B31B3 W3LT3N V3R5TÄNDL1CH 4UF31N4ND3R 2U B3213H3N.

Sie trägt den Kinderreimtitel „Ich sehe was, was du nicht siehst“* und rechnet mit einer Überbietung dessen, was schlicht nur vor Augen liegt und für jeden sich sofort erschließt. Dabei spielt sie an auf die speziellen Eigenschaften der Zahlenmenschen, Realität rechnerisch abzubilden. Damit aus solchen Ziffernfolgen Kennzahlen werden, also jene Daten, die im Zusammenhang Informationen liefern sollen über ein Unternehmen, ein Produkt, die Monatsleistung eines Mitarbeiters, sind allerdings mehr als nur kalkulatorische Begabungen nötig: das, was viele Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater oder Finanzanalysten vermissen lassen, mehr zu sehen als das Offensichtliche. Auch im Zeitalter automatisierter Mustererkennung aufgrund dramatisch wachsender Rechenleistung ist der Schritt von der digitalen in die analoge Welt einer, der immer noch fußt auf der Fähigkeit, Metaphern zu verstehen und Geschichten zu entfalten, 4L50 G3N4U 4UF D3M KÖNN3N, B31B3 W3LT3N V3R5TÄNDL1CH 4UF31N4ND3R 2U B3213H3N.

*Inschrift auf dem Tor zur Hölle, Dante, Divina Commedia, Dritter Gesang, Vers 9

*Inschrift auf dem Tor zur Hölle, Dante, Divina Commedia, Dritter Gesang, Vers 9