„Im Grunde bin ich hyperaktiv“, sagte der schweizer Kollege im gemütlichsten Berner Zungenschlag, als er aufgefordert wurde, sich mit seinem Projekt zu beeilen.

Kategorie: Allgemein

Aufräumen

Der Zweck der Ordnung: befreien. Wovon? Von der Herrschaft der Dinge. Sie sind unkontrolliert präsent, wenn sie nicht aufgeräumt sind – Gegenstände störender, Gedanken quälender, Gefühle bedrängender. Je klarer die Struktur, desto fügsamer das, was in sie hineinpasst. Zu ordnen bedeutet stets, dem Widerwillen Ausdruck zu geben, sich von anderem dominieren zu lassen. Übersicht ist eine Form der Macht. Im Idealfall schafft die Ordnung jene Entlastung, die nötig ist, sich auf Neues einzulassen. Um ein berühmtes Wort von Nietzsche zu wenden: Man muss noch Ordnung in sich haben, um mit den Sternen zu tanzen.

Ach so

Die größte „Anstrengung des Begriffs“*: Nichts ist schwerer zu akzeptieren als jenes „Einfach so“, das statt einer Erklärung gegeben wird. Und doch sichert es die lebendige Grenze der Reflexion.

* Hegel, Phänomenologie des Geistes, Werkausgabe 3, 56

E & U

Das Missverständnis der kulturellen Schwerindustrie: dass über die Tiefe Sinn ausgelotet wird und das Leichte ein anderer Name ist für Unterhaltung. Gekreuzt wird es intelligent – die tiefe Unterhaltung vermittelt aufs Leichteste Sinn.

Geschichtsdialektik

Ausgerechnet jene Institution, die am lautesten anprangert, dass alles käuflich sei, hat der Welt beigebracht, wie das geht: Die Kirche hat den Münzhandel mit dem Seelenheil erfunden, den Ablass, und Grund und Boden nicht mehr nur verliehen wie im Feudalismus üblich, sondern an die eigenen Günstlinge verkauft. Wie sollte der Mensch da nicht annehmen, dass das Geld die Welt regiert bis hinein in deren diskreteste und intimste Winkel.

Und nun?

Auch Fragen haben ihre Zeit. Was man viele Jahre als eine Form des kumpelhaften Interesses zu hören bekommen hat – das ins Unbestimmte zielende „Und sonst?“ –, verändert sich im Alter zur spezifischen Neugier. „Und nun?“ heißt es dann, begleitet von der leicht boshaften Erwartung, der so Gefragte müsse passen, weil da nichts mehr Überraschendes kommt. Wo jene Beiläufigkeit die biographischen Nebenschauplätze erkundet, konzentriert sich mit den Jahren alles auf die eine Hauptsorge des Lebens: die einer Zukunft, welche fähig ist, mit ihren großen Aufgaben noch einmal einen gepflegten Identitätswandel zuzulassen.

Faszination Faszie

Was hält den Menschen zusammen? Selbst wenn die Knochen, die als Gerüst im Ruf stehen, für die letzte Stabilität zu sorgen, alle entfernt wären, bliebe der Körper in Form dank seiner Weichteile. Das Bindegewebe, das als ein spannungsreiches, gestaltgebendes Netzwerk dem Ensemble aus Organen und Muskeln, Bändern und Skelett überhaupt erst eine strukturelle Integrität und so die Anschauung gibt, ein Ganzes zu sein, kann für sich stehen. An ihm mag sich zeigen, dass überall dort, wo es um die Organisation von Lebendigem geht, das Weiche das eigentlich Harte darstellt.

Kurz gesagt

Nicht dass er zutrifft, macht den Aphorismus, sondern dass er trifft. Sein Maß ist nicht Wahrheit, aber Weisheit. Seine Form: die Kürze, besser: die Verkürzung. Der Punkt am Ende muss als rhetorischer gelesen werden. Er wird gesetzt, damit es weitergeht. Aus jedem verdichteten Gedanken spricht nur ein Wort: mehr.

Fehlender Niveauausgleich

Was in manchen Ländern als Eidesformel vom Zeugen zu wiederholen verlangt wird: er solle „nichts als die Wahrheit“ sagen, erreicht eine moralische Höhe, die jedes Gericht mit seinem Urteil am Ende unterläuft. Mal abgesehen von der Frage, ob man der Verpflichtung im Schwur je nachkommen könnte – ihr würde aufs Genaueste ein Richtspruch entsprechen, der nichts als gerecht wäre. Auf den wartet die Welt noch immer.

Die Unbestechlichkeit der Logik

Ein Verstand, der seinen Scharfsinn verliert, wird zum Spielgerät der Macht.

Stilfragen

In der Wissenschaft gilt das Gesetz von der umgekehrten Proportionalität zwischen der Schwierigkeit der Sache und der Einfachheit der Sprache: Je selbstverständlicher und offensichtlicher ist, was bedacht wird, desto verdrechselter die Rede darüber; je komplexer der Gegenstand, desto unkomplizierter der Ausdruck. Das Ideal der Philosophie: von den Allerweltsdingen alltagstauglich handeln und so zeigen, was man noch nicht gesehen hat.

Die große Ausnahme

Nur wessen Respekt vor Regeln besonders groß ist, weiß die Ausnahmen zu schätzen.

Bildwelt, Weltsprache

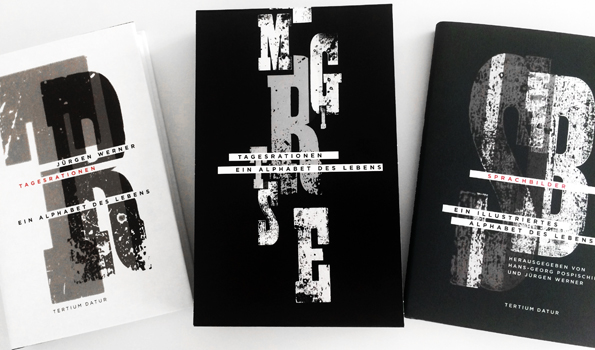

Beide Bände, die „Tagesrationen“ und die „Sprachbilder“, sind erhältlich in einer schön gestalteten Sonderausgabe im Schuber für € 49,90

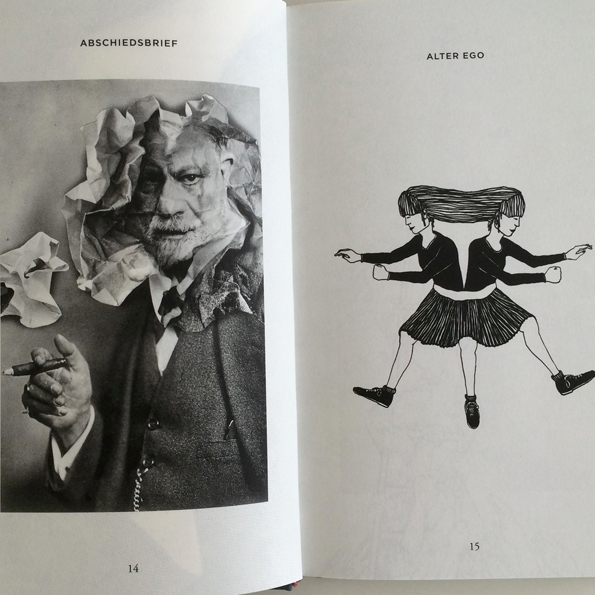

„Die Welt soll ins Wort kommen. Das Dumme ist: Sie passt nie ganz hinein. Jeder Satz ist eine Antwort auf diesen verstörenden Mangel, ein abermaliger Versuch, es besser zu sagen, es noch genauer zu beschreiben, tiefer zu begreifen, schärfer zu bestimmen. Doch die Sache geht nicht auf in der Sprache.“ So steht es im Vorwort der „Sprachbilder“, die heute erschienen sind und vielleicht sollte man ergänzen: Deswegen bedarf es des Bilds. Von nun an haben die „Tagesrationen“ also einen Komplementär-Band, in dem die hundertfünfzig Wörter aus dem Alphabet des Lebens illustriert sind. Beide Bände und die Sonderausgabe im Schuber sind im Buchhandel erhältlich oder hier zu bestellen.

Hans-Georg Pospischil / Jürgen Werner (Hg.), Sprachbilder. Ein illustriertes Alphabet des Lebens, Verlag tertium datur, Frankfurt 2015, € 21,90

Aus der Vogelperspektive

Die Helikopter-Eltern sind längst als soziologische Vokabel geadelt und repräsentieren Vater wie Mutter, die sich allzu fürsorglich in die Belange ihrer Zöglinge einmischen und sie paranoid überwachend oder zwanghaft überbehütend erziehen. Warum gebraucht eigentlich keiner in durchaus paralleler Weise den politischen Begriff des Helikopter-Staats?

Spiegelverkehrt

Kommt es in der Liebe zum Äußersten, ist es das Innerste. Erreicht der Hass das Innerste, ist es das Äußerste.

Was soll ich sagen?

Seine Begeisterung, sie nach langer Zeit wiedergetroffen zu haben, sprudelte aus ihm heraus: „Wie geht’s dir? Euch? Den Kindern? Wie gefällt dir der neue Job?“ Sie schaute ihn an, ein wenig zu ernst. „Das Leben ist zu kompliziert, um mehrere Fragen auf einmal zu stellen, ohne die Antwort zwischendurch abzuwarten.“ Nun guckte er verdutzt. Aber ihm war klar, dass ihr die eine mögliche Erwiderung auf alles offenbar nicht gelang: „Gut“, hätte sie ja nur sagen müssen. Und er traute sich nicht, mehr wissen zu wollen.

Daran könnte man sich gewöhnen

Was der Natur des Menschen widerspricht, aber nicht dem Naturgesetz, hat das Zeug, eine große technische Neuerung zu werden: Fahrrad, Auto, Flugzeug …

Sei nicht so zynisch

Man sollte die Trostfunktion des Zynismus nicht unterschätzen: Er hilft uns hinweg über unsere Misserfolge.

Pacta sunt servanda

Loyalität: sachliches Vertrauen.

Vertrag: zweifelndes Vertrauen.

Treue: entschiedenes Vertrauen.

Gesinnungsurlaub

Einen Strandurlaub lehnt er aus politischen Motiven prinzipiell ab: „Man wird einfach nur braun und blöd.“

Hürdenlauf im Vorzimmer

Wie oft erntet man auf die höfliche Bitte, telefonisch durchgestellt zu werden, die forsche Frage: „Worum geht es?“. Die Vorzimmerdame, die sich mindestens so wichtig nimmt wie ihren Chef, filtert zwar nicht die Anrufe, aber sie deutet an, dass sie es jederzeit tun könnte. Unlustig, ihr die Sache samt verwickelter Vorgeschichte zu erklären, antwortet man ebenso barsch: „Das geht Sie nichts an.“ „Der erste ehrliche Satz seit langem hier“, sagt sie souverän und leitet das Gespräch in aufgeräumtester Manier ins Nachbarbüro.

Ach, du bist’s

Die beglückendste Form des Neuen: Das Verwegene erscheint als das Vertraute; oder umgekehrt. Dasselbe noch einmal, ganz anders.

Zwei Arten der Abwesenheit

Urlaub: die Inszenierung von Langeweile. Reisen: die Suche nach Abwechslung. Erholung: die Beachtung dieses Unterschieds.

Den Mund fusselig reden

Wie man ein angeregtes Gespräch effizient beendet: Man serviere einen trockenen Streuselkuchen.