Das Muster in den Überwachungsaktionen, die über die Geheimdienste organisiert sind, ist stets ein und dasselbe: Man will sich nicht mehr überraschen lassen. Kontrolliert wird nicht die Gegenwart, sondern die Zukunft. In deren Berechenbarkeit sieht man den absoluten Schutz vor unliebsamen Auswüchsen menschlicher Freiheit. Das reicht längst bis in die Nachrichtenfolge. Mit jeder Entdeckung der jüngsten Umtriebe des institutionellen Spionagewahns verliert die gesellschaftliche Erregung ihr Potential: Wen interessiert die Nachricht, dass Google die mobile Videoüberwachung plant und Diktatoren so in die Hände spielt; wen kümmert die Meldung, dass auch die Klimakonferenz ausgespäht wurde? Man nimmt es müde hin; es war ja zu erwarten. Nicht allzu fern liegt der Tag, an dem uns nur eine Nachricht noch aus dem lähmenden Gefühl der Ohnmacht herausreißen könnte: Die NSA verzichtet auf die Überwachung der Welt. Das wäre eine Sensation. Doch wer würde dieser einzigen denkbaren Überraschung glauben?

Kategorie: Allgemein

Nachtrag zur Sprengung des Uni-Turms

Wenn der Lehrer sich in seinen Gedanken verliert, gewinnen die Schüler.

Frankfurt räumt auf

Entscheidungslogik

Die Schwierigkeit, ja zu sagen, ist die Schwierigkeit, nein zu sagen.

Über das Altern der Wörter

Besonders kurzlebig sind die Adjektive. Adverbien, so schwer es ist, sie ins Leben zu rufen, halten länger. Ihnen folgen die Verben, die nicht annähernd so beständig sind wie die Substantive. Diese, die Steine in der Sprache, scheinen schon immer existiert zu haben. Man kann sich nicht vorstellen, dass sie je verschwinden.

In Geschichten verstrickt

In einem verschachtelten und lang schwelenden Konflikt bringt das Geständnis von bis dahin heimlichen Handlungsmotiven wie Missgunst oder Scham vielleicht Klarheit. Aber die Klärung, jene lösende Veränderung hin zu einer künftigen Form freien Umgangs miteinander, gelingt erst im Augenblick des Eingeständnisses, dass man mit der Aufklärung allein nicht weiterkommt.

Faultier Mensch

In Wahrheit ist Vertrauen auch nur ein Gestus der Faulheit. Man ist zu träge, um sich der endlosen Mühen der Kontrolle zu unterziehen. Darauf bauen all jene, die es ausgenutzt haben und hoffen müssen, dass es wiederkehrt: dass sich am Ende unser Hang zur Anstrengungsfreiheit zuverlässig durchsetzt.*

*Edward Snowden hat durch seine Enthüllungen das Ausmaß ahnen lassen, wie sehr die Qual der Kontrolle längst von digital-intelligenten Maschinen abgenommen wird, so dass es immer weniger Anlass gibt, auf den Wahn der Überwachung zu verzichten. Vielleicht ist das die Summe seiner aufklärenden Einsichten: dass eine Gesellschaft sich künftig nicht mehr über die Fähigkeit und den Willen stabilisiert zu vertrauen, sondern durch ihre Tendenz zur totalen Transparenz, die in der Überzeugung gipfelt, sie sei dadurch im Ganzen berechenbar. So verlöre der Mensch sein Hauptattribut, das der Menschlichkeit.

Sprich doch endlich

Jeden Morgen, pünktlich um halb neun, klopft es ans Fenster. Immer wieder hämmert die Meise, die gern ein Specht wäre, mit dem Schnabel gegen die Scheibe. Tock. Tock, tock. So geht es manchmal stundenlang. Es macht ganz nervös. Nicht die Geräusche. Nein, die haben inzwischen schon eine dezente Vertrautheit angenommen. Sondern die Botschaft, die sich hinter dem eindringlichen Pochen verbirgt, verbergen muss. Doch nichts hilft. Kein Öffnen des Fensters, kein Kippen. Der Meisenspecht bleibt draußen und verwandelt sich nicht in ein sprechendes Wesen, das endlich los wird, was es seit Wochen schon unermüdlich mitzuteilen bemüht ist. Was will uns das sagen, dass wir meinen, dass uns so vieles etwas sagen will?

Bilderbücher

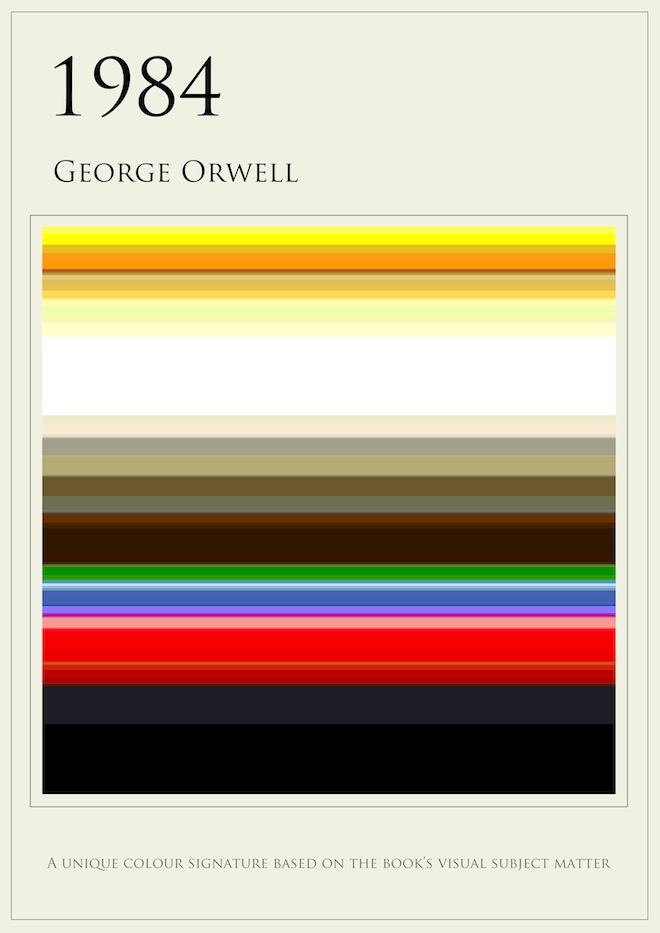

Von vielen Geschichten behalten wir in der Erinnerung nur Bruchstücke. Der Erzählfaden geht oft verloren. Und dennoch hält das Gedächtnis zuweilen ein Bild des Ganzen vor, das über Stimmungen so ungenau wie eindrücklich dafür sorgt, der Sache einen festen Platz im Kopf zu reservieren, der sich wieder und wieder aufsuchen lässt. Die englische Kunststudentin Jaz Parkinson hat die Farbeindrücke ihrer Lieblingsbücher protokolliert, so wie sie sich aus den Textschilderungen der Romane ergeben.

George Orwell, 1984, Buchumschlag Jaz Parkinson

Kein Entkommen

Woher kommen eigentlich all die Ideen? Sie kommen leider nicht. Sie sind plötzlich da und verraten nur selten ihren Ursprung. Hätte man sie kommen gesehen, hätte man sich vorbereiten können, ihnen einen besseren Empfang gewähren. Und vor mancher Idee wäre man sicher auch weggelaufen.

Städtepartnerschaft

Natürlich kann er sich vorstellen, woanders zu leben. Aber wann immer er auf seine Heimatstadt angesprochen wird, lobt er sie über den grünen Klee, weil er fürchtet, noch lang mit ihr auskommen zu müssen.

Übereifer

Wer viele Gründe anführt, warum eines zu tun sei, macht den einen Grund zu handeln wertlos. Hundert Antworten hält keine Frage aus. Man will es nicht mehr wissen.

Tiere, von uns aus gesehen

Von der Fürstin Lichnowsky stammt die treffliche Entdeckung, dass alle Katzen katholisch sind. Warum hat das eigentlich niemand früher erkannt, wo es doch offensichtlich ist? Könnte man die Tiere befragen, sie verrieten uns noch andere Geheimnisse. Der Hahn, ein gescheiterter Offizier, erzählte, dass ihn seine Arbeit als Nervenarzt immer wieder zur Verzweiflung treibt. Die Kuh trägt schwer daran, als Beamtin in der Kreisverwaltung nicht stets gutmütig sein zu können. Und der Dackel kennt kein anderes Dasein als das eines eifrigen Pensionärs schon von Geburt an.

Aufgeweckt oder ausgeschlafen

Wie selbstverständlich unterscheiden wir die Nacht durch schlechten Schlaf oder gute Träume. Und erkundigen uns entsprechend. Am Ende eines Tags die Frage stellen: Bist du gut wach gewesen?

Kopfkino

Der Nachbar im Zugabteil liest seit einer Viertelstunde sichtlich beglückt das Fernsehprogramm von gestern. Bei der hohen Anzahl von Wiederholungen kein Problem. Man schaltet einfach die Erinnerung an und spult den Film aus dem Gedächtnis ab.

Dreifacher Schnitt

Immer öfter hört man zum Abschied ein Vielfaches des gewöhnlichen Grußes. Ein „Tschüs“ reicht nicht. Ein zweites mindestens, meist auch ein drittes werden angehängt: Tschüs, Tschüs, Tschüs. Eine Marotte der mobilen Kommunikation, die wiederholt, um sicherzugehen, dass das Gesprächsfinale nicht in Funklöchern verschwindet? Der Nachdruck als freundliche Gegenwehr wider allzu große Anhänglichkeit – „geh endlich“? Die ausgesprochene Angst vor der Trennung? Unfähigkeit, Endgültiges zu setzen? In der paradoxen Rede des fortgesetzten Abschlusses verbirgt sich der Unernst digitaler Vernetzung. Wo sich der Freund hundertfach zum „Follower“ multipliziert, signalisiert auch das Ade augenzwinkernd die Gelassenheit eines, der weiß, dass sich Abschiedsschmerz heute nicht mehr lohnt: Verschwinde nur, du entkommst mir doch nicht.

Volltreffer

Philosoph unter Experten: Er schießt fünf Meter neben das Tor, und alle jubeln über den Treffer.

Streitkultur

Die meisten Konflikte entzünden sich an Nichtigem und gehen schließlich ums Ganze. Nur wenige enden in der Einsicht, dass das Ganze nichtig ist.

Über alles

Das Leben in fünf Minuten.

Julia Engelmann beim 5. Bielefelder Hörsaal-Slam

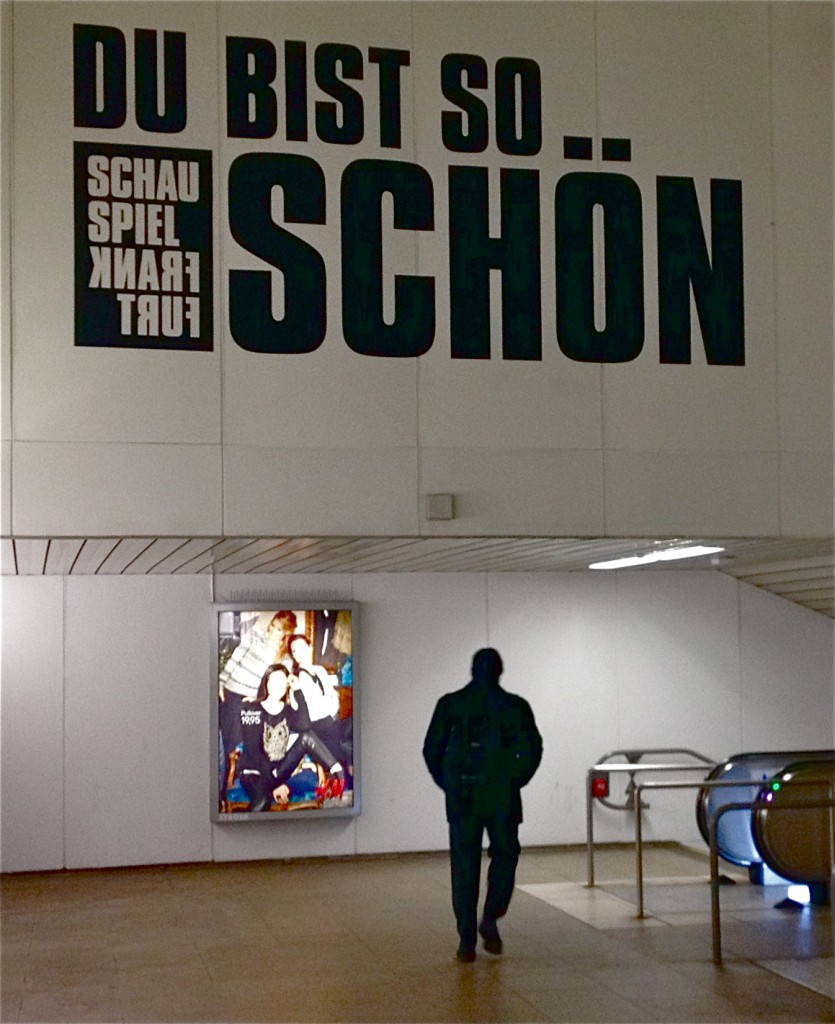

Zu schön, um wahr zu sein

Bei akuten Mangelerscheinungen empfohlene Dosis: dreimal wöchentlich diesen Weg wählen.

Lieblingseingang der Frankfurter, U-Bahnhof am Theater

Vorsicht, frisch gedacht!

Das Interesse an Neuem gehört zur Folklore einer jeden Organisation, die etwas auf sich hält. Wüssten jene Wandlungswilligen aber wirklich, wie stark Innovationen die eigene Vorstellungswelt an der Wurzel angreifen und dass sie meist mit abseitigen Einstellungen beginnen, wäre die Rede von der Veränderungslust kleinlauter.

Vorratshaltung

Der Vorsatz vom Jahresbeginn hat sich als untauglich erwiesen. Nie wieder sollten die Fest-Geschenke erst in letzter Minute besorgt werden. Mit wachem Auge, so die feste Absicht, wird jederzeit vorausschauend besorgt, was dann im passenden Moment überreicht wird. Nichts sollte mehr ablenken, sich zur schönsten Adventszeit auf Wesentlicheres zu besinnen. Wenige Wochen nach Weihnachten etwas entdeckt, das zu Weihnachten auf den Gabentisch wunderbar gepasst hätte. Gekauft. Versteckt. Und tags drauf verschenkt. Woran gescheitert? An der Verfallsdauer der Vorfreude. Man mache sich nichts vor: Ein nicht geringer Teil der Geste, den anderen zu beglücken, liegt im Genuss zu sehen, dass das gelungen ist. Wer hält das lang aus?

Geist der Gelassenheit

John Brockman, der New Yorker Tausendsassa des Wissenschaftsgesprächs – Literaturagent, Ideenstifter, Gastgeber – erzählt von seiner Freundschaft zu John Cage. Während etlicher Einladungen im Hause des revolutionären Komponisten beschworen beide den gemeinsamen Geist. Nach einem dieser gedankenreichen Abende drückte ihm Cage ein Buch in die Hand. Und tauschte fortan mit ihm kein Wort mehr. Es war die Entlassung in eine andere Form der Verbindung, einer tieferen, wie sie dem Zenmeister Cage nur allzu angemessen erschien. Die Geste der Zuneigung ist hier eine der Zueignung. Sie schenkt mit dem Abstand eine Souveränität, die über keine Näheform möglich wäre. Das allen, die sich Liebe immer nur als eine Weise der größeren Gemeinsamkeit vorstellen können.

Kein Problem

Natürlich ist der grammatische Streit, ob es richtiger sei zu sagen: „Ich danke Ihnen“ statt: „Ich bedanke mich“ unsinnig. Beides ist formal korrekt, anders als die Wendung „Ich entschuldige mich“ – niemand kann sich selber von Verfehlungen befreien. Eher mag man einwenden, dass die reflexive Weise jener Geste der Hinwendung, um die es dem Dank geht, kaum entspricht. Zu danken meint: von sich abzusehen, weil andere sonderlich hingesehen hatten. Aber vielleicht sind das überflüssige Spitzfindigkeiten, die in einer Welt fremd anmuten, in der der Dank vornehmlich erwidert wird durch die abgeklärte Formel: Kein Problem. Was wohl so viel heißt wie: Mach dir keine Mühe, ich hatte auch keine.